|

Главная

Flicker-I

От составителя Flicker-IIВыражаем особую благодарность Раздел I. Волшебные уловки экрана (избранные страницы дневника киноклуба) Раздел II

Барановская Е. Невеста Франкенштейна - аполлоническая игрушка, «кукла для любви» и «тревожная муза» Джеймса Уэйла Раздел IIIАртюхов Е. «Господин оформитель» и «Невеста Франкенштейна» Барановская Е. Cтрижка бубикопф: от смерти-в-кино к смерти кинематографа Суворкин Р. «Стрелочник» Й. Стеллинга (20.05.06) Миронова Н. Символика «Стрелочника» Сорокина Т. Apr. 15th, 2006 10:51 pm «Дикарь» Марлона Брандо Хроменко Я. «Кристальная жестокость» Робера Брессона Фомин М. «Halloween»: безумный Пьеро Джона Карпентера - чистильщика Крузман М. Ребёнок и кукла «среди серых камней» (В. Короленко и Кира Муратова) Воропаев А. Семь смертных грехов от Дэвида Финчера, или Формула идеального noir - триллера Клещенко А. Босхиана Даррена Аронофски («Фонтан» как сад наслаждений и никакой математики) Горпенюк Р. «Призрак оперы» как ещё один образец куртуазной Любви belle epoque Барановская Е., Горпенюк Р. Луис Бунюэль - творец идеального объекта для созерцания (образ «дневной красавицы» Северины - Денёв) Мелякова Н. Под бледным огоньком прицела Квасюк Н., Барановская Е. Паскаль Киньяр - обладатель золотой ветви («Учёной музыки недостаёт нашим желаньям») Квасюк Н., Дубченко С., Барановская Е. Кинематографическая эксплуатация «милой Джейн» Киселёва М. Трилогия Юрия Норштейна Воронцова А. «И внешний мир убывает…» (Р. М. Рильке): Встреча с Вендерсом, или Одухотворение буквы Черташ А. Джокер - карта козырная Дзюмин Д. Экранизация как текстопорождение: художественная мифология Эдгара По в фильме Федерико Феллини «Тоби Даммит» (фрагменты) Раздел IV. Цитатник Раздел V. Кинематограф в русской поэзии серебряного века Вместо затемнения КиноБлог |

Киноплёнка узаконивает один из самых

главных грехов искусства - подглядывание за домами, людьми и собственными маниями. С. Добротворский Лупа кинематографа покажет на стене твою тень, с которой ты живёшь, не замечая её, и покажет тебе приключения и судьбу папиросы в твоей руке, и таинственную не наблюдаемую жизнь всех вещей - твоих спутников. Б. Балаш Барановская Е.Невеста Франкенштейна - аполлоническая игрушка, «кукла для любви» и «тревожная муза» Джеймса Уэйла

Иной раз кукольник, человек в высшей степени

истеричный и страдающий приступами эпилепсии, приводя в движение вырезанных из картона кукол с критскими глазами, издавал такие крики, что зрелище вполне сошло бы за апокалипсис. Д. де Кирико. Гебдомерос … Эльза Ланчестер, которая выглядит, как королева диско поздних лет. У всех этих захватчиц прическа в виде улья. С. Кинг. Пляска смерти. В композиции 1917 года «Тревожные музы»" Кирико изобразил муз в виде фантастических фигур, напоминающих детские игрушки с взаимозаменяемыми неорганическими элементами. Гетероморфоз спутниц Аполлона, чья задача гармонизировать мир, не забавляет, а устрашает: эти кукольные музы своевольны и двусмысленны, как улыбающийся идол с критскими глазами на картине Л. Бакста «Античный ужас». Не стоит забывать: эвмениды во славе - это вчерашние эриниии, мстящие фурии, оскорбляющие взгляд. Сам Аполлон боится этих увенчанных змеями ведьм с гноящимися зенками, а потому изгоняет их в подземный мир, где «выкалывают очи, рубят головы, / Камнями поражают, четвертуют, рвут. / Скопят, увечат, с долгим воем корчатся / Посаженные на кол» [Эсхил]. Сюжеты отката Запада в архаическую ночь, от «Вакханок» Еврипида до модернистского искусства, подробно исследованы, меня интересует фильм «Невеста Франкенштейна» (1935), сгущающий атмосферу заката патриархальной цивилизации.

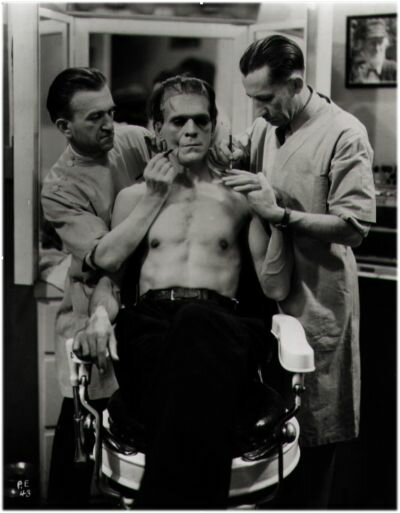

В 1931 году «образцовый англичанин» Джеймс Уэйл выступил режиссером очередной экранизации готического романа Мэри Шелли (1818) «Франкенштейн, или Новый Прометей». Успех картины - целиком заслуга воображения Уэйла: оно питалось не «ужасами» Великой Американской Депрессии, а «гибельным психологическим комплексом викторианца» (Д. Фаулз). Пьесы он начал писать во время первой мировой, в германском плену. Белые халаты, бинты, мертвые тела «Франкенштейна» - отражение совсем не «киношных» кошмаров; не потому ли Монстр, блистательно сыгранный 42-летним британцем Уильямом Генри Праттом (под псевдонимом Борис Карлофф), получился таким бесприютным и тоскующим - «огромным ребёнком». Гений макияжа кинокомпании «Юниверсал» Джек Пирс сделал Карлоффу макушку, накладки на шею, тяжелые веки, удлинённые, в шрамах, руки. Уэйл придумал нарядить героя в обветшалые одежды и обуть в неуклюжие боты асфальтоукладчиков. Покрытое голубой и зеленой краской лицо Монстра на плёнке казалось трагической маской. «Безмозглая тварь, сшитая по кусочкам, превратилась из голема в отщепенца и аутсайдера», - замечает С. Добротворский. Образ стал судьбой режиссёра, одной из печальнейших в Голливуде: в 1941 году он покинул киноиндустрию, жил в достатке, но очень одиноко, в забвении, а в 1957 был найден мёртвым в бассейне. Своему многолетнему любовнику Уэйл оставил записку: «Будущее - это всего лишь старость, болезнь и боль» - эхо слов Монстра в финале «Невесты»: «Мы принадлежим смерти». Известно, что Уэйл не хотел работать над продолжением, ибо мечтал о фильмах категории «А», но «Франкенштейн» сломал стереотипы «низкого» жанра. «Невеста», даже на этом фоне, - очень странная картина. Режиссёр отказывался снимать без литературного пролога (беседа Байрона, Шелли и Мэри), зато Монстра нет на экране целых полчаса. Уэйл настоял, чтобы одна и та же актриса играла Мери Шелли и Невесту, так как был убеждён: «У самых миловидных людей в голове бродят странные мысли». Однако в титрах имя исполнительницы указано только один раз, надпись «The Monster`s Mate…?» интригует зрителя еще до просмотра. Уэйл возражал против того, чтобы персонаж Карлоффа заговорил, боясь искажения первоначального облика Монстра. Риск оправдался, поскольку ветхий образ на глазах у зрителей претерпевает физическую и «духовную» эволюцию. Если в первом фильме актёра гримировали с помощью ваты и коллодия, то в сиквеле лоб героя стал резиновым, и «рембрандтовское», по определению оператора, освещение очеловечивало прежде мёртвую маску. Что касается макабрических реплик Монстра, они все без исключения носят притчевый характер. Когда «Невеста» вышла на экраны, стало ясно: дилогия существует ради последних 15 минут - это не финал, а кульминация, фейерверк, интеллектуальное пиршество. Это время воскрешения и торжества Её - куклы-невесты, музы. Английская актриса и танцовщица, учившаяся у самой Айседоры Дункан, Эльза Ланчестер рассказывала, как она по утрам приходила в кабинет Пирса, который носил белый халат и считал себя богом, создающим людей. Пирс часами трудился над шрамом невесты от уха до уха и вокруг шеи, над шурупами на висках. «Грим Эльзы - шедевр. Она - единственная каноническая монстрица кинематографа. Авторы не стремились к уродству, наоборот, добивались особой красоты: в ней есть что-то от Нефертити. Конские волосы завиты и уложены на проволочной конструкции вперемешку с крепом. Безумные серые пряди. А с таким макияжем можно идти на подиум, приняв Невесту за супермодель с причудливой прической», - убежден американский кинокритик Скотт МакКуин.

Египетская ассоциация возникает и в рецензии Максима Семеляка: «Отдельного ура заслуживает кукольная красотка Эльза Ланчестер, в прологе играющая Мэри Шелли, а в финале - собственно невесту, эту покрытую шрамами мертворожденную Нефертити». Если во «Франкенштейне» Монстр предстает перед нами эдакой «жертвой автокатастрофы», то здесь материал/материя эстетизирован: вот Невеста лежит вроде египетской мумии: перебинтованы даже ноги. Потом Уэйл начинает дурачить нас крупными планами, мельтешением головы, похожей на гнездо, а зритель гадает: прекрасна или уродлива новорождённая? Звучат свадебные колокола. Структура всей партитуры - «вагнеровская», у Невесты - самая экзотическая и кристальная мелодия из трех ключевых нот. Она совершенна: со своими булавками, тугими бинтами и неправильными чертами лица. Миниатюрную актрису водрузили на «ходули», каждый шаг/жест был для нее мучением, но все вместе производит впечатление космогонического «танца». Вспоминается строка Лукреция: «Появляются вещи из всетворящей земли, и она же им служит могилой». Когда Невеста восстает, она уподобляется Исиде, Афине, Артемиде - непроницаемым диктаторам древности, победившим хтонический ужас природы. Образ «воительницы» подчеркнут нарядом: длинная подвенечная накидка с «рыцарскими» наплечниками окружает сшитое из мёртвых кусков тело широкими драпировками, полностью скрывая и «одухотворяя» его. Невеста - одна голова, энергично вскинутая, словно срезанная пересекающимися шрамами с высокой шеи, увенчанная короной наэлектризованных волос. Ту же дерзкую (авангардную) линию подбородка, тот же обряд индивидуации продемонстрировала на сцене в 1930 году Зинаида Райх в роли Фосфорической женщины («Баня»). Даже в столь необычных условиях Эльзе удалось проявить актёрское мастерство: она придумала голос. И какой! Такого злобного, пронзительного шипения мир еще не слыхивал. Оно так впечатлило киноакадемиков, что они едва не вручили фильму «Оскар» за звуковые эффекты в уверенности, что без помощи техники человек таких звуков издавать не способен. Идея возникла, когда Эльза кормила лебедей в Риджент-Парке: «кормить они себя позволяют, но стоит приблизиться к ним или к лебедятам - начинают шипеть». В фильме этот звук будто выпускают из «ящика Пандоры»: немая и звуковая эстетики все еще соперничают друг с другом, а потому зритель воспринимает голос и крупный («эйзенштейновский») план её раскрытого рта отдельно друг от друга. Макияж, рост, «котурны», рот - весь антураж Невесты, своеобразной «богини из машины», превращает фильм в античную трагедию. «Крик» Эльзы (уже с помощью техники) процитирует Олег Тепцов в «Господине оформителе», вложив его в уста куклы Анны-Марии. Сцену «ссоры» Монстра и Невесты критики прочитывают традиционно - «девушка пугается и отвергает его». Я не вижу в глазах «Нефертити» страха - лишь презрение, она не опускает горделивой «короны» ни на мгновение. Мы становимся свидетелями раздора между аполлоническим и дионисийским, раздора между высокоразвитой корой головного мозга и древним мозгом - ветхим, инфантильным. Если невеста, ладно и прекрасно скроенная кукла, поднимается над хтоникой, над слепо кружащейся материей, то Монстр (больше человек, ходячие плоть, боль и отчуждение) так и не преодолевает стадию sparagmos (разрывание, конвульсии, кромсание). Его надежды («один - плохо, друг - хорошо») рушатся («я люблю мёртвых, не люблю живых»). Подобно Ж. Кокто, Уэйл навсегда пленяется историей о «красавице и чудовище». Полюбила бы прекрасная Дея урода Гуинплена, если бы не была слепой? («Человек, который смеётся» В. Гюго). Лишь слепой отшельник добр к Монстру в фильме… Существует бюст Невесты Франкенштейна: скульптор-киноман увековечил ее необычную красоту в мраморе. «Необычная» в смысле аутентичная: героиня обладает самой первой Красотой в истории Запада, которая распознаётся глазом, избавляет от темниц плоти. Первая модель, первая аполлоническая невеста кинематографа не могла быть никем иным - только второй Нефертити. Именно в Египте родилась Красота как власть, видимость и завершённость, вместо утробных пространств тут царит тело - обелиск. «Египтяне были первыми эстетами (а эстет - тот, кто живет глазом); они изобрели элегантность, культурную абстракцию; открыли ушедший от природы холодный взгляд; синтезировали аполлоническое и дионисийское», - пишет Камилла Палья, посвятившая Нефертити несколько великолепных страниц. Позволю себе большую цитату: «Это триумф аполлонического образа над ужасом и бесформенностью матери-природы. Сияющее очарование геометрически усечённой Нефертити проистекает от чересчур развитого мозга. Бюст жесток, и правильная реакция на него - страх. Это андроид, новый горгонейон, полумужчина, вампир политической воли. Супермассивная голова похожа на цветок папируса, качающийся на длинном стебле. Корона полна энергии, затопляющей хрупкое вместилище мозга, резко выталкивающей лицо вперёд, точно нос корабля. Золотая повязка на лбу - ритуальная узда, она вся - голова. Тело царицы спелёнуто и невидимо: не магия чрева, а аполлоническая головная магия, крупные кости скул вместо овалов тела. Если Природа суть умножение, то Нефертити, чьё имя значит «красавица грядет», - символ. Да, это лицо, высеченное из хаоса, лицо манекенщицы, которая сексуально недоступна, ибо у нее нет тела. Лицо Нефертити - солнце сознания, рамка, математическая сетка координат. Она - замерший позёр, мутант, визионер, западная личность в ритуальных оковах, вещь, которая видит. Анфас она поднимается, как голова кобры, великолепный ужас». В 1997 году режиссер Билл Кондон сделал об Уэйле грустный, тонкий фильм «Боги и монстры». В нём, в частности, воссоздана сцена съёмок кульминации «Невесты». «Мы делаем голубую пару», - шутит Эрнест Тезигер (тот, кто сыграл роль безумного доктора Преториуса). В сценарии Уэйла было много религиозных ссылок богохульного характера. Руководство студии вырезало из фильма 15 минут, в результате чего была нарушена симметрия эпизодов и образов, в основе которых лежали богоборческие мотивы, восприимчивость к отщепенцам и гендерная проблематика, унаследованные от романтизма. Смысловая целостность дилогии - целиком заслуга Уэйла. Все, кто с ним работал, отмечают: он влиял на процесс создания фильма как никакой другой режиссёр, потому что успел побывать и театральным актёром, и режиссёром театра, и сценаристом, и художником. Двойник Уэйла в «Невесте» - алхимик Преториус, алкоголик, подпольный изготовитель «эльфов». В одной из сцен он пускает колечки дыма в «лицо» черепу - под музыкальную тему Франца Ваксмана «Пляски смерти». Преториус - Мефистофель для Франкенштейна - Фауста, он влюблён в Генри, которого превращает в аутсайдера: уводит из дома, от юной жены. Сыгравшая её роль английская актриса Валери Хобсон вспоминает: «Эрнест Тезигер был эксцентриком и в жизни, к которой у него было не очень мужское отношение. Он совершенно осознанно одним из первых ввёл стиль «кэмп», манерно демонстрировал женоподобность, был странен и язвителен». По первоначальному замыслу автора, все персонажи «Невесты» должны были погибнуть, Уэйл даже заказал Ваксману «музыку погасания». Но на первом закрытом просмотре оказалось, что погибала жена Генри, и это весьма символично: смерть жены на фоне торжества невесты. Студийные боссы отвергли авторский финал, и ключевая тема творчества Уэйла окончательно перешла в суггестивный подтекст. Красноречива гримаса Преториуса - Тезигера (умевшего применить к одной фразе 7 презрительных интонаций), когда Монстр повторяет его двусмысленные слова: «Женщина? Друг да». В первом фильме два героя - молодой, образованный, энергичный, холостой, прекрасный собой барон Франкенштейн и Монстр, воплотивший темную сторону своего создателя. В «Невесте» связь между ними ослаблена. Третий, Преториус, полностью подчиняет Генри своей воле, тогда как у Монстра в фильме, напротив, появляется своя история. Личность Франкенштейна разрушается, угасают все его желания, борения. Актёр Колин Клайв в финале выглядит совсем измученным, больным. Спустя несколько лет он умрёт в возрасте 37 лет от нервного срыва и алкоголизма.

Итак, Невеста - «сексуальная личина» Преториуса. Фильм обнаруживает сходство с поэмой С. Т. Кольриджа «Кристабель» (её часто называют английским «Фаустом»). В ней вампир Джеральдина, призванная молитвой девы Кристабель, - «личина» поэта-романтика, посредством которой он сочетается браком с дочкой хозяина замка, устраняя на своем пути все препятствия. Дивная кукла, спроектированная доктором-богоборцем, «устраняет» жену Франкенштейна, и свадебные колокола в финале фильма (символ из поэмы Кольриджа) возвещают не только бракосочетание «Нефертити» и Генри, но и новый мировой порядок, модель которого - коллекция пробирок с заключенными в них крошечными человечками (вроде чернильницы из «Золотого горшка» Гофмана). Каждая из этих заводных куколок выполняет только свою функцию, вне всякой связи с внешним миром и друг с другом. В первом фильме барон Франкенштейн - не тот, кем кажется. Он одинок, тяготится повседневностью и однажды запускает механизм символического обмена. С самого начала Генри, романтический герой, гофманический энтузиаст, однажды возомнивший себя Творцом, влечётся к идеальной возлюбленной, к своей единственной Кукле! Уступка земной жизни не может остановить Её пришествия. Второй фильм, как и первый, завершается свадебной ночью, и Преториус торжественно объявляет: «Невеста Франкенштейна!» Она - подарок, «венец алхимии». Феномен романтической куклы, - следствие кризиса репрезентации в европейской культуре XIX века. Репрезентация всегда предполагала отсутствие живой модели и замену её знаком, в классической, «рафаэлевой», системе - укоренённым в бытии, теологическим по своей сути (М. Ямпольский). Начиная с конца XVIII столетия, понятие «отсутствия» связывается с темами смерти, ложной видимости, деградации знака. Между моделью и ее репрезентацией возникает разрыв, и «отсутствие» начинает представлять бытие как «пустоту, гнетущее ничто», то есть перестаёт быть простой предпосылкой творчества. В новелле Э. Т. А. Гофмана «Церковь иезуитов в Г.» художник Бертольд, учившийся живописи в Италии, «видит» в гроте свой идеал - св. Екатерину, которую тут же переносит на холст. Но видение оказывается земной женщиной - принцессой Анджелой Т. Художник и его модель сочетаются браком. С этого момента начинается глубокий творческий кризис Бертольда, способного воспроизводить на холсте идеал, только трансцендируя его, опираясь на внутреннее видение и совершенно неспособного к имитации идеала, если он воплощён в живом теле: «…вместо царицы небесной перед его мысленным взором вставала - увы! - земная женщина, жена его Анджела, в каком-то чудовищном искажённом облике (…) все у него выходило безжизненным и застывшим, и даже Анджела - Анджела! Его идеал! Она сама ему позировала, но, сколько он ни пытался написать её портрет, ничего не получалось: с полотна на него таращилась стеклянными глазами мёртвая восковая кукла». Во всех своих мучениях Бертольд винит жену и не может найти себе покоя, покуда не избавляется от неё (Гофман даже намекает на возможность убийства, противопоставляя смерти Анджелы гениальность Бертольда). Только тогда к художнику возвращается способность писать идеал: перед смертью он создаёт картину в духе Рафаэля: «…подобно Мадонне из Дрезденской галереи, взор её говорил об иной, высшей власти - власти Божьей Матери». «Символический обмен» в этой старинной новелле (в отличие от «Песочного человека») не выходит за рамки рафаэлевой системы, и намёк на возможное убийство жены - одна из её погрешностей, существование которых допускали и Платон, и Декарт. Метафора куклы здесь - не более чем аспект риторического «формулостроения», выражающего конфликт «томительно напрягшейся души» и «терзающей реальности». В условиях господства репрезентативной модели в культурном сознании большинство романтических случаев «обмена» осложняется способностью воображения «опространствливать» мысль в схемах. Для немецкого поэта Новалиса женитьба казалась способом обретения целостности, бытия через чувство, с помощью Женщины / Природы. Для него разрыв с высшими предпосылками идеализма означал освобождение от «интеллектуальных призраков». Но судьбе было угодно, чтобы девочка-невеста Новалиса умерла от чахотки, а в его дневнике появилась запись: «Смерть моей возлюбленной сделала из меня поэта. У моей возлюбленной и моей любимой науки одно и то же имя» – София/философия. Это первая «спроектированная» романтическая Невеста, кукла, которую кто-то назвал «философской». В творчестве Новалиса все женские образы – «эрзацы» Софии, гальванизированные воображением романтика (привидение Маша, восстающее в элегиях Жуковского с чертами и пластикой средневековых дев; галерея «кукол» По; мраморная Психея вместо живой Фанни в лирике Китса – не исключение). Всё равно реальность превращается в идею и, как пишет М. Ямпольский, «элиминирует жизнь в аспектах желания и воли». Мечты Новалиса об укоренении в Бытии не победили «туберкулёзных фантазий». Обессиленный, он умирает от чахотки, родового недуга, совсем молодым. «Деятельность, активность несовместимы с репрезентацией. Она – пространственное образование, в котором деятельность подавлена и представлена в виде некой завершённой структуры» (Ямпольский). Форма вытесняет силу, что происходит и с Генри Франкенштейном. Кинематограф не мог не воспринять от романтизма тему репрезентативных симулякров, бесконечного умножения копий. Художнику Нового времени остаётся копировать уже готовые видения, не выходя за рамки чужой репрезентации. В «Невском проспекте» Пискарёв принимает увиденную им брюлловскую брюнетку (Гоголь одним из первых подметил «обертон кукольности, искусственности» в женских портретах К. Брюллова – копииста старых мастеров) за «чудную, совершенно перуджинову Бианку». Живое существо прочитано художником как некогда уже виденный ренессансный образ, как репрезентация, выполненная другим. Процесс массового производства изображений начался в мастерских Перуджино: он «создал на картонах целую серию персонажей, служивших его подмастерьям для создания потока картин, где эти персонажи использовались то в укрупнённом, то в уменьшенном виде». Во всех рецензиях на фильм Уэйла подчеркивается сходство Невесты с Нефертити. Но Эльза Ланчестер копирует изображения египетской царицы. Супермодель, «кэмповая» кукла Преториуса – именно репрезентация репрезентации, не этим ли объясняется сила её воздействия на зрителей? Пролог к фильму отражает описанную проблематику, он же – зеркало потайного сюжета Уйэла. Это было очень странное трио, тревожившее воображение современников и биографов: Байрон – Шелли – Мэри Шелли. Их союз послужил прототипом для выстраивания взаимоотношений Преториуса – Генри – его жены. Замечательно, что Уэйлу удалось отстоять Эльзу Ланчестер как исполнительницу двух ролей. В Прологе мы видим ее в роли Мэри, ироничной, но разумной, немного насмешливой, но такой земной жены поэта-гения. В финале она «трансцендируется» в куклу-невесту, «убивая» не только прелестную жену барона, но и себя из Пролога. Жаль вырезанного крупного плана декольте Мэри: он контрастировал бы с «бесплотностью» Невесты. Первоначальный финал, сочинённый Уэйлом, возможно, был отсылкой к трагическому исходу той великой дружбы (гибель П.Б. Шелли и сестры его жены). Сравнивая Эльзу – Мэри и Эльзу – «Нефертити», я вспомнила стихотворение Шелли «Азиола»: ночью, во время свидания с возлюбленной, лирический герой начинает грезить о Ней. Он слышит вдали нечеловеческие звуки, полные любви и тоски, и они кажутся ему идеальными. Сначала он придумывает имя «Азиола» (разве сравнить его с «Мэри»!), а после – «маленькую пушистую совку печали» (в европейских легендах – обличье и голос Мелюзины). Земная девушка подхватывает игру возлюбленного, не понимая до конца её смысла. Кризис репрезентативной системы, крушение трансцендентального означаемого привели к тому, что божественное превращается в демоническое, а «реальность и платоническое видение входят в зону взаимного неразличения», достаточно лёгкого изменения модальности текста (Ямпольский). В «Невском проспекте» Гоголя реальность миражна, но идеальность тоже мертва и пуста. Кукла «Бьянка» – набивная (не то Брюллов, не Перуджино; не то брюнетка, не то блондинка), Пискарёв, окружённый петербургским мороком, не способен видеть и, в конце концов, погибает. Куклу Преториуса нам специально не дают рассмотреть: нет ни времени, ни удобного («длящегося») ракурса. Готический материал провоцирует бинаризацию знака, и Совершенное Существо, чья красота предрешена, вдруг, в этом промельке черт, в окружении призраков репрезентации, превращается в персонажа С. Кинга: «40-долларовая его причёска совершенно потеряла форму. Всклокоченные волосы дико торчали во все стороны, как у Эльзы Ланчестер» («Туман»). «Философские куклы» в позднем романтизме вступают в отношения «символического обмена» и с «куклами для любви». Они получили известность с XVIII века. Делали их в Венеции, стоили они баснословных денег. Поскольку обидеть бедняжку мог любой, их делали с сюрпризом: не введя механического шифра и не открыв красавицу особым ключом, злоумышленник попадал в ловушку. По преданию, механические куклы были хорошо вооружены, их кожа делалась из лучшего гладкого шёлка, волосы им жертвовали (не всегда добровольно) красавицы из «низов». Они молчали, загадочно улыбались: лучшие из них описаны Гофманом – те, что умели играть на молоточковом клавире, танцевать и декламировать стихи (кукла Олимпия в «Песочном человеке»). Казанова в одноимённом фильме Ф. Феллини, латентный гомосексуалист, считает такую куклу своей лучшей любовницей, «милой Псюхэ», говоря языком поэта М. Кузмина.

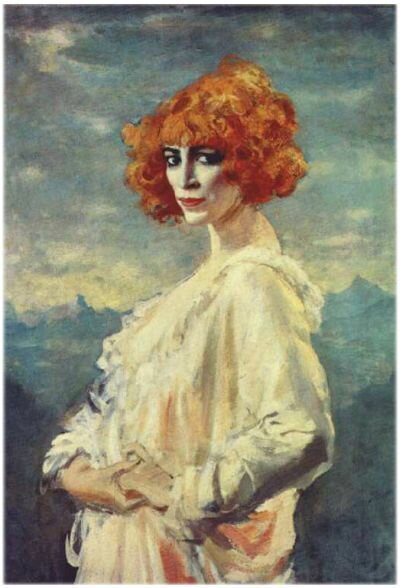

В каждой кукле могут в любой момент проснуться противоположные силы, значения. В Невесте Уэйла, знатока театра и литературы, угадывается и «аполлоническая» игрушка, и готическая королева Кинга; вампир Джеральдина Кольриджа и «кукла для любви». Будь это Гоголь или Гофман, «раскачивание между плоским видением Бога и Дьявола» не только допустимо, оно и есть единственно возможный итог прочтения. Не однозначная кукла Преториуса – всё же вещь холодного западного взгляда, точки зрения, обведения контуром хтонической невидимости. «Египет изобрёл магию образа, и, так как мистику царства нужно было спроецировать на тысячу миль, в Египте изобрели формалистскую аполлоническую линию, завершившуюся кинематографом» (Палья). Из всех искусств фантазёр Джимми Уэйл выбрал кино, в котором воплотились главные темы античного язычества. Любое действие возвращается к своим истокам: так, Эдип, пытаясь убежать от Матери-Природы, устремляется прямо в её объятия. Кинодейство, особенно первых десятилетий, – строгий, фобический эксперимент Афины. В заключительной части трилогии Эсхила «Орестейя» она обещает эриниям почёт и алтари, потому что город ее имени, некогда деревня, а теперь полис, нуждается в защите. Совокупным усилием воли (Зевс, Афина, Аполлон) бешеные ведьмы со змеистыми волосами превращены в «благословляющих» эвменид. Что это значит? Лишь то, что их чудовищные лики отныне для Афин, но против врагов полиса. Эвмениды – это горгонейон, вроде изображения на городских стенах. Такова и функция Невесты: вся – голова, она, как страж порога, преграждает доступ хтоники в сознание. Она – тоже «горгонейон», тоже «за» и «против». Она «кукла» в смысле – оберег (талисман, тотем), задерживающий зрителя на местах навязчиво и агрессивно. «Искусство – теменос, священное место, оно ритуально чисто, как выметенный ток, приготовленный для молотьбы, первоначальное место для театра» (Палья). Кинотеатр, с его ритуально ограниченным пространством – не исключение. Если взгляд – стрела Аполлона, пущенная по трансцендентной дуге, то кино – аполлонический жанр в высшей степени, творящий иконические объекты созерцания. Один из них – «Нефертити» Уэйла. В ее, исполненной тектонического величия, фигуре я вижу египетских кошек, соединяющих алчущий взгляд с созерцательностью Аполлона, удерживающих свою «хищную энергию в равновесных позах». Ещё я вижу гомеровскую арахну Пенелопу: по пути в чулан, за оружием мужа, она вдруг останавливается в дверях, на пороге, превращаясь в божественную статую, которую не сдвинуть с места. Красота такого объекта – застывший миг спокойствия, компромисс с опасной архетипической силой горгонейона. Западный взгляд (живопись, фотография, кинематограф) создает идолов аполлонической объективации, чтобы больше не испытывать тревогу, усыпить карающие стихии, запереться и не впускать. Иконический объект визуально даёт иллюзию контроля. В течение трёх десятилетий XX века «тревожной музой» Европы и Америки была маркиза Казати, бесчисленных портретов которой (живописных, скульптурных, фотографических) хватит, чтобы заполнить огромную галерею. После смерти она стала идолом литераторов, кинематографистов, дизайнеров. Почему? Потому что воплощала современную Медузу Горгону. Вот как описал ее фотопортрет, снятый в 1912 году бароном Адольфом де Мейером, обозреватель одного журнала: «Таинственный, почти зловещий образ, полный клокочущей жизненной силы, потрясает зрителя даже больше, чем величайшие полотна Сарджента, ибо камера способна уловить оттенки, находящиеся за гранью человеческого восприятия, и воссоздавать их с чёткостью, неподвластной кисти художника. Магнетические глаза из-под пышной копны волос пронзают зрителя с такой настойчивой силой, что у него остаётся полное ощущение личного контакта». На примере «Невесты» (героиню фильма можно рассматривать и как эрзац маркизы, чьи изображения тиражировались по всему миру) мы увидели, что кинокамера – кульминация навязчивой западной традиции воссоздавать и ограничивать. Эмиль Вюйер в статье «Кино невидимого» утверждает, что «лишь механический взгляд камеры откроет нам подлинный лик вселенной». Лик «Нефертити» Уэйла или лик маркизы Казати. Любое обрамление – запретный предел.

В многовековой истории аполлонического сотворения вещей есть особенная страница, смыкающаяся с нашей; доказывающая, что главная линия западной цивилизации непрерывна. В марте 1954 года Джек Керуак поселился в номере отеля «Камео» в одном из районов Сан-Франциско. Здесь он написал сборник из 80 «хоров», которым постарался придать джазовое звучание. И совершенно случайно на стене его номера, для него одного в целом мире, оказалась репродукция портрета Казати, написанного в 1919 году Огастесом Джоном. Говорят, Керуак ничего не знал ни о ней, ни о том, что в 1926 году она тоже посетила Сан-Франциско. Лишь странная аура эринии Луизы, закованная рукою мастера, побудила поэта посвятить ей три стихотворения». Вот одно из них («хор 74»): Через три года, с выходом сборника «На дороге», Джек Керуак стал первым иконоборческим голосом поколения «битников». Хочется думать, что тревожная муза, однажды прильнувшая к его изголовью, не оставляла поэта никогда. |